ここでは題名と名称を恣意的に表記します。[敬称略]

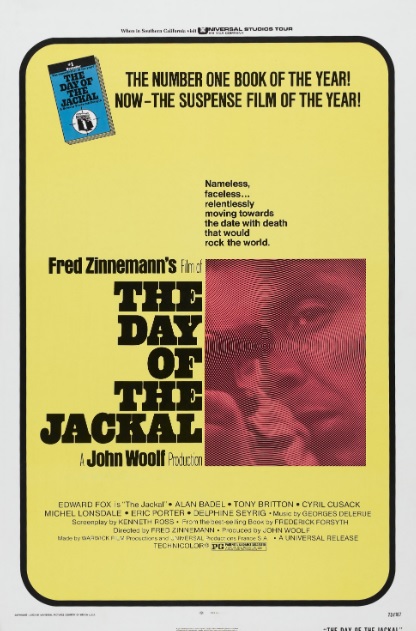

フランスのドゴール大統領暗殺を請け負った孤高の殺し屋ジャッカルと、彼を阻止しようとする警察の戦いをドキュメンタリータッチで描いた社会派サスペンス。フレデリック・フォーサイスの同名小説を原作に、「地上より永遠に」のフレッド・ジンネマン監督がメガホンをとった。1960年代、フランス。アルジェリアからのフランス撤退に反対する秘密組織OASは、数度にわたってドゴール大統領の暗殺を企てるが、ことごとく失敗する。取り締まりが厳しくなり弱体化したOASは最後の手段として、フランス当局には名前も顔も知られていない謎の殺し屋“ジャッカル”を雇う。不穏な動きを察知した当局は捜査を開始するが……。

映画.comより引用

今回はネタバレありの懐かし解説モード

ゆーねくすとでじゃっかるのひのてれびとうきょうふきかえばんだったというのをきいたので、ぶるーれいをもっているのに、ひさしぶりにみなおしちゃった。

やっぱり、とうぜんのごとくにおもしろかったです。

面倒くさいからひらがなは止め。

まぁ、本作は結構に気に入っている。だって……

このスナイパーライフルがカッコイイじゃん!

はじめて観た時はそこだけものすごくワクワクしたし、今でもそのあたりは何回も見返すのだけども、通しで最後までなのは久しぶり。

本作は名画であることに異議を唱える者などいないほどの作品であることは間違いない。自分もそう考えている。

だから今回はあまり語るところがないのだけども、あえて強引に筋を展開させると、自分が常に主張している。人が感動するのは物語ではなくて、そこに付随するディテールなのだいうことを。解説するために使いたいと思う。

実際、自分等だけでなく多くの人が物語(ストーりー)がドラマを生み感動を導き出す。と考えていて、原作者のフレデリック・フオーサイスが出版社に売り込んだ時も「いや、ド・ゴール死んでないじゃない」と突っ返されたエピから (超々意訳) もそれは見てとれる。

でも、人は物語を見ているのとは別に、作品から発せられる見えないディテールを感じることで、自らの情動を刺激できるのだ。

よく、ヒットした怪獣やSF作品にありがちな批判で「人間ドラマが薄い・無い」などというのがあるが、それは物語で人は感動する。と勘違いしているのであって実際はディテールに反応しているだけ!だけ!!

これは、どのような物語・ドラマでも同じだが、ディテールの積み上げが、リアリティの担保であり、観客を白けさせない重要な要素なのは誰でも直観として理解しているはず。それに新しいディテールが加われば、それだけでも作品の印象は変わる。

人はそれを新鮮という!

なので、原作はそれをやった故に世界的ベストセラーとなったし、映画化した本作も、それを押さえたからこそ今でも語られる名作となった。 もう少し具体的に書いてみると本作はド・ゴール暗殺のための下準備を丁重に描いたところにある。

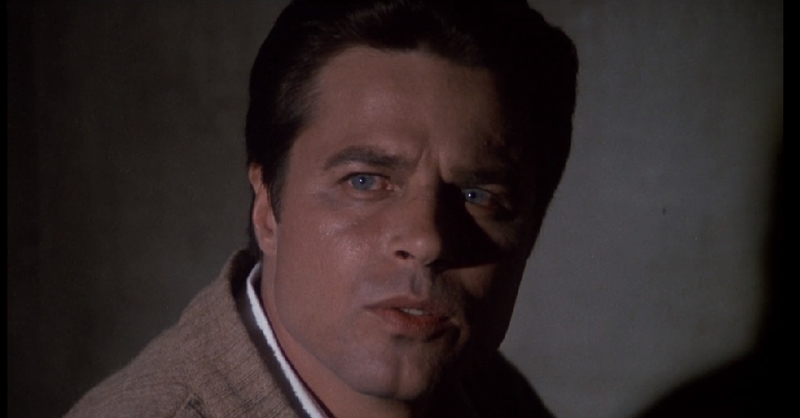

しかも、主人公のジャッカル、敵対するルベル警部も内面は描かれず、ただ与えられたミッション&困難をいかにクリアするかの存在にキャラづくりがなされている。-- だから本作はドキュメンタリータッチと評価されている。

そう、ココには中身がない。

物語に潜んでいるメッセージに人は感動するという主張が正しいとしたなら、暗殺が成功するか失敗するかの駆け引きだけをやっている本作はテクニカルな面白さでドラマを作っているのであるのだから、皆が考えている「感動」とは違うのは確かだ。

それでは、キャラの内面を描かす、ディテールの積み上げだけを丁重に行った本作に結果に生まれたのが、なにかの舞台裏・メイキングを堪能する体に落ち着いたことになったところだ。

そして、それを撮ったのは名匠フレッド・ジンネマン。『真昼の決闘』(1952) 『地上より永遠に』(1953) 『わが命つきるとも』(1966) 等々の名作を撮ってきた誰もが認める名匠。派手なケレン味や骨太というよりも細密画を鑑賞するような作品群を撮ってきた人物。

もっとも、ヒッソリと告白しておくと、ジンネマン作品はこれだけしか観ていないの。

事実、公開当時アメリカの映画評論家ロジャー・イーバートが、本作に対して「高級時計を観ているような面白さ」と、評しているように、ココでも彼従来のスタンスを崩さない。

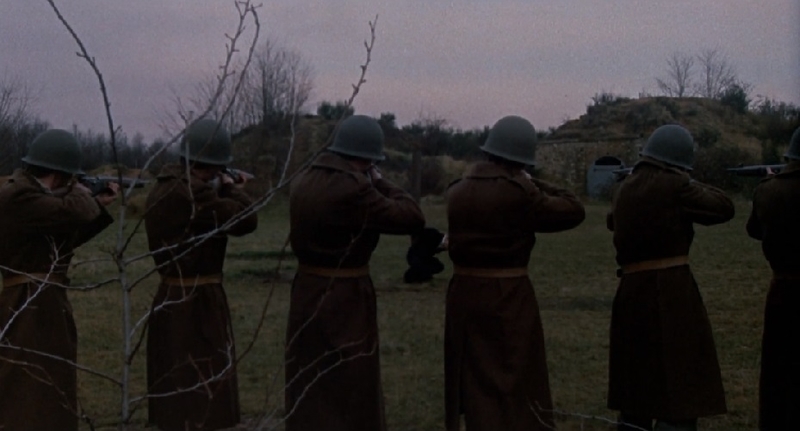

ただ、ひとつ指摘しておくと、ジンネマン監督自身は暗殺という行為に対しては否定的だというところか。何故なら、冒頭の暗殺計画の主犯者がドアップで自身の信念を述べたあとに、次のカットではアッサリと銃殺されたり……

または、ジャッカルがルベル警部に撃たれた瞬間をハッキリと見せたりだとかで、明確に暗殺に対して否定的な主張を打ち出している。

実は本作は、結構に人が死ぬのだが、その瞬間は見せない描写が続く、-- なので、「死んでいたのかい!」とツッコミをいれたくなるシーンもある -- この二つだけが死の描写をしているからだ。「死を無様に描くことで見世物にしない」という表明だと解釈するのが妥当だろう。

あくまでも、そこに至る過程こそが本作の目的であるのが察せられる。

あと、本来なら脚本を担当したケネス・ロスについてもチョコット書くべきだろうが、力尽きたので今回はこれにて終了。

VODで鑑賞。

![ジャッカルの日 ユニバーサル思い出の復刻版 ブルーレイ [Blu-ray] ジャッカルの日 ユニバーサル思い出の復刻版 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/514CxPja40L._SL500_.jpg)